|

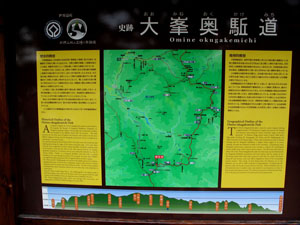

31.弥山山頂の表示板

弥山山頂にも大峯奥駆道の案内板があった |

|

32.弥山山頂にて

実際の山頂はあと数メートル登ったところにあり、立派な祠というか社が建っている |

|

33.弥山小屋

小屋自体ある程度の大きさで、ここに泊まるという選択しもあった。 |

|

34.弥山小屋付近の様子

この高さにしてこれだけの広々とした山頂はほっとさせられる |

|

35.山頂ベンチにて昼食

朝、コンビニで仕入れた弁当とおにぎりを食べ終わり、これから弥山を目指す。 |

|

36.弥山山頂小屋から本殿へ 12:40

小屋のあるところが弥山山頂と思っていたが、まだやや高いところがあるので、行ってみることにした。

この辺りも縞枯れ現象のように白骨林の部分が見られた。山頂がどうなっているのか楽しみな瞬間だ |

|

37.ここが本当の弥山山頂

信仰の山であるためか、立派な社があった。弥山神社とよばれている。普通は祠程度のものがあるのだが、これだけの社がつくられているのだから、多くの人が訪れるのだろう。 |

|

38.八経ヶ岳をバックに 12:54

昼食後、主峰八経ヶ岳に向かう。

これから一旦弥山を下り、八経ヶ岳へと登り返す。ルートはなだらかで、快適な登山コースだった |

|

39.八経ヶ岳から弥山を望む

弥山山頂部は斑になって、部分的に木が枯れている。八ヶ岳の縞枯れ現象みたいだ |

|

40.中央部が弥山山頂1895m

八経ヶ岳から見ると、弥山の山頂は平らで広く、でかい山であることがわかる。社がある |

|

41.弥山小屋付近

小屋の横に、高い建物があった。高床式みたいで、遠くから見てもよくわかる。弥山小屋は木に埋もれていて、よく見ないと見つけにくい |

|

42.弥山山頂から小屋にかけて

この高い建物から左方向へとなだらかな尾根を登ると先ほどの社がある山頂へ着く |

|

43.大峯神社から続く奥駆道

左端の高い山が大普賢岳、それから小普賢岳、日本岳などが続く。さらに国見岳、七曜岳と続き、行者還岳を通り、行者還トンネル上部へと尾根道が手前に連なってきて、弥山に至る。 |

|

44.行者還登山口から続く尾根道

雲の陰の中央部を左右に走る尾根は、頂上部が弁天の森1600m。その向こうの谷間に行者還トンネルはある。

|

|

45.弥山と八経ヶ岳鞍部辺り

古今宿辺り。

ここらは鹿の被害防止のためかネットで一体が囲まれていて、鉄の扉を開けて中に入っていく。

オオヤマレンゲが7月には咲くということで、それが保護されているのかなあ、と感じたりもした |

|

46.八経ヶ岳山頂直下の登山道

近畿地方最高峰ではあるが、頂上付近までトウヒやシラベが生えている |

|

47.八経ヶ岳から南方を望む

中央部上が日本200名山・釈迦ヶ岳1800m。その左が孔雀岳1779m、そこから右へと続く尾根上のピークが仏生ガ岳1805m。 |

|

48.大台ヶ原方面

大台ヶ原は雲の中のようだった。明日行くところ。八経ヶ岳から東方向を見ている |

|

49.南の山々

孔雀岳1779m(左)と釈迦ヶ岳1800m(右) |

|

50.大普賢岳1780m

中央部ピークが大普賢岳。そこから右に延びる尾根(東方向に延びる)先端付近が日本岳。

|

|

51.八経ヶ岳山頂1915m

八剣山、仏教ガ岳ともいう。

看板が立っていたりはするが、山頂としては近くまで植生があったりなど、少し寂しい。西日本であるため、樹木もこの高さまで生えているのだろう。 |

|

52.八経ヶ岳山頂にて

この看板が八経ヶ岳の象徴。これがないと百名山の山頂とは気づかないかも。

正確な標高は、1914.9m。八剣山、仏教ガ岳とも書いてあった。 |

|

53.弥山をバックに 13:26

ほぼ予定通りに山頂に立てた。神戸にフェリーから上陸して、8時間後。これより下山して大台ヶ原を目指し、テント泊の段取りをしなければならない。 |

|

54.弥山から下山開始

弥山山頂から下山道方面。登山道以外はコケ類で覆われているところもあった |

|

55.弥山山頂直下を下る 14:17

山頂から少し下ると、木製階段が現れる。下りは登りと違って、楽だ。 |

|

56.上人像まで下山して一休み

理源大師像まで降りてきた。たくさんの人がここで休憩していた。ここで事件発生! |

|

57.理源大師像前にて 14:38

時間記録の写真をお願いしたのだったが、 「問題写真になりますよ」とシャッターーを押してもらった人に言われた。そのときは、意味不明だったが、アングルが問題だったわけ。

実はここには前の写真のように多くの人がいたため、たまたま遊び心で赤いリュックの方が余計な人をカットしながらがら作り出した写真。登りの方でしたが、おもしろい写真になりました。 |

|

58.理源大師像前看板

奈良県が設置しているもだが、その他にもいろいろな看板が整備されている |

|

59.奥駆道尾根道を行者還岳へと歩く

登山者が多いためか、ここら辺りも根っこが姿を見せている。 |

|

60.尾根道から急坂の下りに変わる 15:31

奥駆道は尾根道を東に進むことになるが、行者還トンネル方面は、北に折れて急坂を下る |

|

61.急坂の下り終了

下山を終えるとここに姿が見える。みな、「やっと降りてきたあ」という表情でこの木製階段を下りてくる。 |

|

62.登山道起点になるトラス橋

ここで急な下りは終わり後はなだらかな道。やっと安心できる。このご夫婦は70歳くらいの方だったが、足が健脚なこと。

特に奥さんの足が鍛えられていて、我々と同じペースでこの急な道を降りてこられた。この川で一緒に顔を洗って、下山についての感想などを話した。タクシーを登山口まで呼んでいるらしい。 |

|

63.無事、下山 16:38

朝は道路が一杯になるくらい駐めてあった自家用車が、降りてくるとほとんどなくなっていた。近畿地方の登山者はもっと早出早帰りだったのだろう。

帰りに遅くなって一緒に下山していた人たちは、九州からやってきたというご夫婦だった |